Judo e Zen

Disciplina morale e mente illuminata nel combattimento

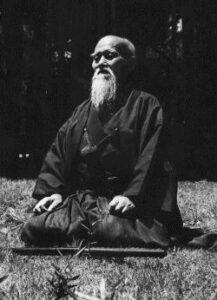

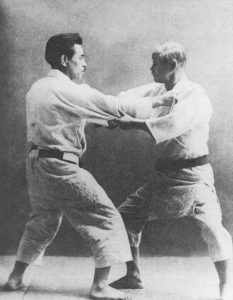

Il Judo, fondato da Kanō Jigorō nel 1882, fu una delle prime arti marziali giapponesi moderne a enfatizzare l’aspetto educativo e filosofico. Sebbene Kanō avesse un approccio scientifico e pedagogico ispirato anche all’Occidente, egli incorporò valori della tradizione orientale, compreso qualche influsso buddhista. Il Judo, che letteralmente significa “via della cedevolezza”, nacque dalla trasformazione del più antico jūjutsu: Kanō eliminò le tecniche mortali e lo spettacolo da circo propri di certi antichi stili, per concentrarsi su un metodo di miglioramento fisico e spirituale dell’individuo. In questo processo, dotò la sua arte di due massime fondamentali: Seiryoku-Zen’yō (massimo impiego efficace dell’energia) e Jita-Kyōei (mutua prosperità di sé e degli altri). Pur non riferendosi direttamente allo Zen, questi principi riflettono un ideale di equilibrio, consapevolezza e altruismo che risuona con l’etica buddhista. Non a caso, uno studioso zen, Masunaga Reiho, notò che “Zen e Judo sono essenzialmente simili. Il Judo è l’arte di usare al massimo le proprie forze fisiche e mentali… Il praticante di successo ottiene una visione del suo vero sé e ne esce con il desiderio di lavorare per il bene sociale. Raggiungere questo stadio è lo scopo ultimo del Judo”. Ciò concorda perfettamente con gli ideali del Kodokan Judo fissati da Kanō, che puntano al miglioramento di sé per contribuire alla società.

Dal punto di vista della pratica, il Judo tradizionale include momenti di raccoglimento molto simili al mokusō. In molte palestre, specialmente in Giappone, è prassi comune concludere l’allenamento con qualche minuto di meditazione seduta (spesso indicata come zazen) in seiza, con gli occhi chiusi. Questo momento serve a calmare il respiro dopo lo sforzo e a riflettere interiormente sulle lezioni apprese, in un atteggiamento di umiltà e miglioramento continuo. Anche se Kanō non enfatizzò lo Zen nei suoi scritti, la pratica di terminare il jūdōgeiko con meditazione era diffusa e perfettamente in linea con lo spirito del Dō (Via) – tanto che un campione giapponese può attribuire la propria vittoria al raggiungimento dello stato di mushin (“assenza di pensieri”) durante il combattimento. Nei racconti, molti judoka spiegano che in gara “non ricordano esattamente cosa sia successo, la tecnica è semplicemente accaduta”: è la descrizione tipica del flusso spontaneo, il no-mindedness di cui parlano i testi zen.

Jigorō Kanō stesso studiò e incorporò elementi del Confucianesimo e del Buddhismo nella filosofia del Judo. Frequentò personalità spirituali del suo tempo; viene menzionata l’amicizia con un monaco Zen di nome Ken’yū Kaishū, che era nel suo circolo. Anche se Kanō enfatizzava più la disciplina morale laica, alcuni allievi vicini a lui erano praticanti Zen e videro corrispondenze profonde. Trevor Leggett, judoka britannico e studioso di Zen, scrisse che la pratica costante del Judo può condurre a uno stato paragonabile al satori, l’illuminazione spirituale, grazie al continuo affinamento di sé stessi. Egli sottolineava come un judoka molto addestrato sviluppi un istinto e una presenza mentale straordinarie – ad esempio la capacità di reagire all’attacco dell’avversario senza pensarci, un po’ come il monaco zen che risponde a un koan con intuizione lampante.

Un altro aspetto “zen” del Judo è la grande enfasi sul controllo dell’ego. Sul tatami si impara l’umiltà: si vince e si perde, si cade e ci si rialza. Il praticante è incoraggiato a riconoscere i propri limiti e a lavorare costantemente per superarli, coltivando pazienza e perseveranza (simile alla pazienza zen di sedere in meditazione a lungo). Un famoso aneddoto riguarda Kanō sul letto di morte: chiese di essere sepolto con la cintura bianca, simbolo dell’eterno allievo. Questo spirito di “mente del principiante” ricorda il concetto zen di shoshin, l’atteggiamento aperto e libero da presunzioni di chi inizia, considerato fondamentale per apprendere la verità.

In alcune scuole di Judo oggi si praticano specificamente tecniche di respirazione meditativa (pranayama adattato) per migliorare la concentrazione e la gestione dello stress nei combattimenti. La visualizzazione mentale delle proiezioni e delle controtecniche è un altro metodo utilizzato dagli agonisti per preparare la mente – una sorta di meditazione attiva sul movimento, analoga ai nen (pensieri direzionati) usati in certe meditazioni zen. Possiamo quindi affermare che il Judo, pur non essendo esplicitamente “Zen” nei rituali quanto altre discipline, ne incarna lo spirito: il judoka cerca la via interiore attraverso il randori (sparring) e le kata, sforzandosi di eliminare sprechi di energia fisica e mentale (seiryoku-zen’yō) e di coltivare armonia con gli altri (jita-kyōei). Questa tensione verso l’auto-perfezionamento e il controllo della mente riecheggia il percorso verso l’illuminazione dello Zen. Non a caso, scrive ancora Masunaga: “Il Judo mira principalmente a far sperimentare la Via. Nel processo il judoka si diverte in uno sport e affina le sue capacità di autodifesa” – parole che potremmo applicare pari pari alla pratica zen: si inizia magari per irrobustire il corpo o imparare a difendersi, ma il traguardo finale è scoprire il proprio vero sé e portare beneficio alla comunità.