Storia delle Arti Marziali Sudamericane

Dalle culture precolombiane ai moderni stili ibridi

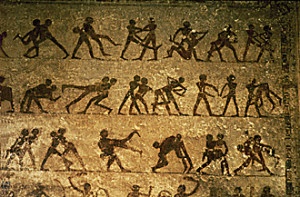

Origini Precolombiane: i guerrieri indigeni

Le tradizioni marziali sudamericane affondano le radici nelle civiltà indigene precolombiane. In assenza di metalli avanzati o cavalli (introdotti solo con gli europei), le popolazioni native svilupparono tecniche di combattimento corpo a corpo, con armi in pietra e legno, e formarono caste guerriere addestrate fin dall’infanzia. Nell’Impero Inca, ad esempio, esistevano rituali di iniziazione per i giovani guerrieri, che dovevano superare prove fisiche e mentali per dimostrare il proprio valore bellico. Oggi in Perù è noto il Rumi Maki (“mani di pietra” in quechua) come ricostruzione moderna delle tecniche marziali incaiche: comprende colpi di pugno, gomitate, testate, calci e l’uso di armi tradizionali come fionde, lance, archi e mazze, tramandando anche l’aspetto spirituale e rituale andino. Ciò indica che già le culture andine pre-Inca (Mochica, Chimú, Tiahuanaco, ecc.) avevano forme di combattimento strutturate, confluite poi nell’arte militare inca.

Anche più a sud, tra i Mapuche dell’area araucana (Cile e Argentina), vi era una sofisticata tradizione guerriera. I Mapuche resistettero strenuamente alla conquista spagnola grazie a un rigoroso addestramento denominato Kollellaullin, che occupava l’intera vita del combattente. Questo programma formativo prevedeva esercizi fisici e mentali continui, e può essere paragonato per importanza al budo giapponese per la cultura mapuche. L’addestramento comprendeva giochi e prove che sviluppavano abilità marziali: ad esempio il Palin (una sorta di hockey rudimentale) per migliorare la coordinazione, il Pillman (gioco della palla al vento) e il Linao (simile al rugby) per allenare agilità e resistenza ai colpi, il Waikitun per la scherma con lance e il Lekaitun per l’uso delle boleadoras (le palle legate usate come arma da lancio). Altre pratiche includevano esercitazioni con il laccio (Lazu ladu) per immobilizzare prigionieri, il lancio di pietre (Curantun) e perfino lotte corpo a corpo afferrando i capelli dell’avversario (Lonkotun). Grazie a questo addestramento completo, i guerrieri élite (Weichafe) mapuche sviluppavano forza, resistenza e strategia eccezionali, che permisero loro di tenere testa agli eserciti coloniali per oltre tre secoli. I cronisti riportano, ad esempio, che nelle battaglie dell’Arauco i Mapuche combinavano arcieri e lancieri con combattenti armati di mazze, boleadoras e lassi per disarcionare i cavalieri spagnoli e finirli a terra – una tattica vincente che culminò con la celebre sconfitta e uccisione del conquistatore Pedro de Valdivia nel 1553, guidata dal condottiero mapuche Lautaro.

Va ricordato che molte di queste tradizioni indigene non erano formalizzate in arti marziali codificate come le intendiamo oggi, ma erano parte integrante della cultura guerriera e spirituale. Alcune sopravvivono in forma di rituali o giochi ancestrali: nell’altopiano andino, ad esempio, si tengono tuttora combattimenti cerimoniali come il Tinku in Bolivia e il Takanakuy in Perù, in cui membri di comunità si sfidano a pugni durante festività annuali. Questi incontri, originati in epoca preispanica, hanno lo scopo simbolico di risolvere dispute e offrire il sangue versato alla Pachamama (Madre Terra) per garantire fertilità e buoni raccolti. Secondo alcune versioni storiche, il Takanakuy potrebbe aver incorporato influenze della Conquista: si racconta che i coloni spagnoli, nel XVII secolo, incoraggiassero duelli a mani nude tra i loro schiavi africani – vestiti come galli da combattimento – per intrattenimento. Ciò dimostra come le culture indigene seppero adattarsi e assorbire anche elementi esterni nelle proprie pratiche combattive, preparando il terreno al sincretismo marziale che caratterizzerà i secoli successivi.

L'era coloniale: influenze europee e diaspora africana

Con l’arrivo dei conquistadores nel XVI secolo, le arti di combattimento sudamericane subirono un drastico cambiamento. Da un lato, la superiorità tecnologica europea (armi da fuoco, spade d’acciaio, cavalli) ridimensionò l’efficacia delle tecniche indigene tradizionali, costringendo le popolazioni native ad adattare o nascondere le proprie pratiche. Dall’altro lato, la colonizzazione portò nuove tradizioni marziali dall’Europa e dall’Africa, che nei secoli seguenti si sarebbero intrecciate con quelle locali creando forme ibride originali.

Gli spagnoli e i portoghesi introdussero in Sud America la scherma di spada e di coltello, che influenzò profondamente i metodi di duello nelle società creole. Nelle pampas rioplatensi, ad esempio, nacque la figura leggendaria del gaucho, il mandriano guerriero a cavallo. I gauchos adottarono l’uso del facón – lungo coltello derivato spesso da lame di spade spezzate o baionette riforgiate – come arma personale costantemente portata in cintura. Per difendersi nei frequenti duelli, svilupparono uno stile di scherma criolla con coltello e poncho: il corpo avanzato, la mano sinistra armata del poncho arrotolato per parare i colpi, e la destra pronta a colpire di stoccata o taglio allungandosi in avanti. Questo stile, trasmesso oralmente nelle pulperías (taverne) e nei campi, discende direttamente dalla scherma militare spagnola del ‘600, ma adattata al contesto delle pianure americane. I duelli gaucheschi, spesso causati da questioni d’onore o competizione, raramente miravano a uccidere il rivale: lo scopo era piuttosto quello di “marcarlo” con una cicatrice indelebile sul volto, simbolo della sconfitta subita. Questa esgrima criolla divenne parte dell’identità culturale argentina e uruguaiana, sopravvivendo nella tradizione popolare fino al XX secolo.

Un caso analogo si ebbe in Venezuela, dove si sviluppò il Juego del Garrote, un’arte marziale basata sul combattimento con bastoni di legno (garrotes). Praticata nelle campagne fin dai tempi coloniali, questa disciplina combina duello e autodifesa ed è tramandata con nomi come juego de palos o pelea de garrote. Le origini del Garrote venezuelano sono incerte e dibattute: alcune ricerche suggeriscono che derivi dalla esgrima española importata dai conquistatori, mescolatasi poi con le tecniche di lotta portate dagli schiavi africani e con antichi giochi di bastone delle popolazioni indigene locali. Non a caso, una tradizione di scherma con bastoni esisteva anche nelle Isole Canarie (la lucha del garrote canaria), da cui provennero molti coloni stabilitisi in Venezuela. Il risultato fu un sistema di combattimento creolo unico: due avversari armati di bastone corto (circa 80 cm) si fronteggiano, eseguendo affondi (puntas) verticali, diagonali e orizzontali, schivate (quites) e parate (tapas) in sequenze codificate. In alcune varianti, oltre al bastone si utilizzano machete o coltelli, e si insegna al praticante a combattere sia con la destra sia con la sinistra, rendendolo ambidestro. Il Juego del Garrote, quasi scomparso nel Novecento, è stato riscoperto in tempi recenti da appassionati venezuelani come patrimonio marziale nazionale.

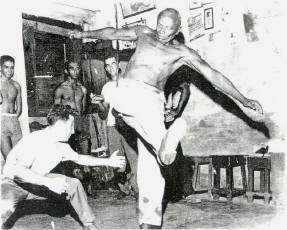

Accanto all’influsso europeo, è impossibile sovrastimare il ruolo della diaspora africana nello sviluppo delle arti marziali sudamericane. Milioni di africani ridotti in schiavitù furono portati nelle piantagioni del Nuovo Mondo tra il XVI e il XIX secolo, soprattutto in Brasile e nei Caraibi. Strappati dalle loro terre, questi popoli conservarono tuttavia elementi delle proprie tradizioni di combattimento e danza, adattandoli alle nuove condizioni di oppressione. L’esempio più celebre di arte marziale nata dalla diaspora africana è senza dubbio la Capoeira brasiliana. Sviluppatasi a partire dal XVII secolo, la capoeira fu il frutto dell’incontro tra diversi gruppi etnici africani portati in Brasile, i quali condivisero e fusero danze rituali, percussioni e tecniche di lotta delle loro terre d’origine. In un contesto disumano di schiavitù, la capoeira emerse come strumento di resistenza sia fisica che culturale: gli schiavi la usavano per difendersi e ribellarsi, ma la camuffavano da danza accompagnandola con musica e canto, in modo da ingannare i padroni e poterla praticare di nascosto. Già nel Settecento si ha notizia di Maltas (bande) di capoeiristi nelle città portuali come Rio de Janeiro, formate da neri liberti e meticci, talvolta coinvolti anche in attività criminali. Le autorità coloniali e imperiali arrivarono a proibire severamente la capoeira: nel Codice Penale brasiliano del 1890 essa fu bandita e punita con carcere e frustate, tanto che “capoeirista” divenne sinonimo di malvivente. Ciononostante la tradizione sopravvisse nei ceti emarginati – spesso ai margini delle città o nelle comunità di ex-schiavi chiamate quilombos – continuando a essere trasmessa clandestinamente da maestro ad allievo, mascherata come folclore.

Nel XX secolo, con la fine della schiavitù (1888 in Brasile) e i cambiamenti sociali, la capoeira conobbe una rivalutazione. Figure leggendarie come Mestre Bimba (Manoel dos Reis Machado) la risollevarono dallo status di pratica illegale: Bimba fondò a Salvador la prima scuola ufficiale di capoeira nel 1932, codificando uno stile detto Capoeira Regional e dimostrandone il valore educativo e marziale. Da allora la capoeira è divenuta simbolo della cultura afro-brasiliana e strumento di empowerment sociale, tanto che l’UNESCO l’ha riconosciuta come patrimonio immateriale dell’umanità. È importante notare che la capoeira rappresenta anche un caso di sincretismo unico: oltre agli evidenti contributi africani (nell’uso degli strumenti come il berimbau e nei movimenti in ritmo), essa incorporò elementi della tradizione indigena brasiliana e perfino influenze portoghesi. Il risultato è un’arte marziale in forma di danza acrobatica, giocosa ma efficace, che incarna lo spirito di resilienza nato dall’oppressione e dalla mescolanza culturale.

Oltre alla capoeira, la diaspora africana generò altre forme di combattimento creolo in Sud America. In Colombia, ad esempio, le comunità afro-discendenti svilupparono la Grima Colombiana, una scherma con machete e bastone. Nata nel XVIII secolo tra gli schiavi neri delle piantagioni di zucchero, la grima serviva sia per i duelli personali sia come addestramento segreto in vista di rivolte. Le tecniche di questa disciplina – caratterizzata da movimenti agili, saltati e circolari, molto diversi dalla scherma occidentale – vennero effettivamente impiegate dai macheteros afro-colombiani durante le guerre d’indipendenza all’inizio dell’800. Ancora oggi la grima sopravvive in regioni come il Cauca e il Litoral Pacífico, dove alcune famiglie ne custodiscono i principi come parte della cultura locale. Similmente, in Venezuela e nei Caraibi spagnoli, gli schiavi africani introdussero danze e combattimenti rituali con bastoni e coltelli, integratisi poi nelle tradizioni locali (si pensi alla Calinda e ad altre danze di bastone afro-caraibiche). Questi esempi confermano come la presenza africana abbia aggiunto un tassello fondamentale al mosaico marziale sudamericano: portando movimenti, ritmi e filosofie del combattimento nuove, che si fusero con l’eredità indigena ed europea per dare vita a discipline originali.

Il novecento e l'importazione delle arti asiatiche: judo e jiu-jitsu in Brasile

Nel XX secolo, il panorama marziale sudamericano si arricchì ulteriormente con l’arrivo delle arti marziali importate dall’Asia, in particolare dal Giappone. Nel primo dopoguerra giunsero in Sud America maestri di judo e jiu-jitsu tradizionale, attirando l’interesse di atleti locali e gettando le basi per la nascita di nuovi stili sincretici.

Il paese cardine di questa evoluzione fu il Brasile, crocevia di culture e già fertile di proprie tradizioni combattive. Qui approdò nel 1914 il judoka giapponese Mitsuyo Maeda (noto anche come Conte Koma), esperto di Kodokan Judo e di combattimenti senza regole in giro per il mondo. Maeda si stabilì nel nord del Brasile e iniziò a insegnare la sua arte: nel 1917 a Belém uno dei suoi allievi fu un giovane brasiliano di origine europea, Carlos Gracie, figlio di un influente uomo d’affari. Carlos, appena quattordicenne, assistette a una dimostrazione di Maeda e ne rimase folgorato; insieme ad un altro studente locale, Luiz França, ricevette dal maestro giapponese i rudimenti del judo/jujutsu. Da quell’incontro germogliò uno dei più importanti sviluppi marziali del XX secolo: la nascita del Jiu-Jitsu Brasiliano, o Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ), poi chiamato anche Gracie Jiu-Jitsu. Carlos Gracie trasmise gli insegnamenti ai fratelli minori – tra cui il celebre Hélio Gracie – e la famiglia Gracie iniziò a perfezionare il metodo, concentrandosi in particolare sulla lotta a terra (ne-waza) e sulle tecniche di sottomissione adatte a prevalere su avversari più forti fisicamente. L’arte marziale dei Gracie prese forma negli anni ’20 e ’30 attraverso numerosi desafios (sfide): i fratelli Gracie invitavano combattenti di qualsiasi stile a duelli senza regole, per provare l’efficacia del loro jiu-jitsu. Questi incontri – spesso svolti nei circhi o nelle palestre, con pubblico pagante – permisero di affinare il BJJ in situazioni reali e gettarono le basi della fama marziale brasiliana. Memorabile fu la sfida del 1951 in cui Hélio Gracie affrontò il judoka giapponese Masahiko Kimura: pur uscendo sconfitto (Kimura gli lussò una spalla con un ude-garami, in seguito chiamato proprio “Kimura”), Hélio dimostrò al mondo l’efficacia e il coraggio del jiu-jitsu brasiliano, contribuendo a legittimarlo sulla scena internazionale.

Parallelamente al jiu-jitsu dei Gracie, in Brasile emersero altri stili ibridi alimentati dall’incontro tra lotta locale e arti importate. Nella stessa epoca in cui Maeda insegnava ai Gracie, alcuni lottatori brasiliani appresero il catch wrestling (la lotta libera occidentale) dai wrestler statunitensi ed europei di passaggio nei circuiti di spettacoli. Negli anni ’30 e ’40, mentre il BJJ si sviluppava prevalentemente tra Rio de Janeiro e São Paulo nelle accademie della famiglia Gracie, a Rio prendeva forma un diverso approccio alla lotta: la Luta Livre brasiliana. Considerata la “cugina” del jiu-jitsu brasiliano, la Luta Livre è un sistema di grappling senza kimono (no-gi) che combina tecniche di lotta a terra derivare dal judo e dal catch wrestling. Il pioniere di questo stile fu Euclydes Hatem, detto “Tatu”, un lottatore carioca che si allenò sia nel jiu-jitsu tradizionale sia nella lotta libera. Nel 1940 Tatu sfidò e sconfisse George Gracie (fratello di Hélio) in un match senza regole, guadagnandosi grande popolarità. Quella vittoria simbolica segnò la consacrazione della Luta Livre come alternativa al BJJ: era nata una rivalità sportiva destinata a durare per decenni nella scena marziale brasiliana.

Mentre il Brazilian Jiu-Jitsu tendeva a chiudersi nel proprio circuito (celebre la “Gracie Academy” che per anni formò solo membri interni e allievi selezionati, mantenendo un’aura quasi esoterica attorno al suo metodo), i praticanti di Luta Livre adottarono da subito un approccio eclettico e aperto. Negli anni ’70, ad esempio, quando il Muay Thai (boxe thailandese) arrivò in Brasile grazie al maestro Nelio Naja, i lottatori di Luta Livre non esitarono a incorporarne le tecniche di calcio e ginocchiate nel proprio repertorio. Nacquero così due filoni: la Luta Livre Esportiva, focalizzata sulle sottomissioni in ambito sportivo, e la Luta Livre Vale-Tudo, che integrava colpi in piedi e a terra per i combattimenti senza regole. I lutadores di quest’ultima disciplina erano disposti a “prendere in prestito” qualsiasi tecnica utile alla vittoria, in netto contrasto con l’ortodossia dei ju-jiteiros della Gracie family.

Il terreno di scontro (e incontro) fra questi stili fu il fenomeno del Vale Tudo, espressione portoghese che significa “vale tutto”. Già dagli anni ’20 in Brasile si usava questa locuzione per indicare i match a contatto pieno con minime regole – eredi diretti delle sfide lanciate dai Gracie e di altre forme di combattimento misto. Il vale-tudo divenne popolare a metà Novecento con eventi leggendari: negli anni ’50 il popolare programma televisivo “Heróis do Ringue” metteva in scena combattimenti vale-tudo; negli anni ’80 si organizzavano tornei clandestini nelle palestre di Rio dove squadra del BJJ e squadra della Luta Livre si affrontavano per supremazia. Questi scontri tra campioni di discipline diverse anticiparono di fatto la nascita delle MMA (Mixed Martial Arts) moderne. Infatti, quando nel 1993 Royce Gracie – figlio di Hélio – dominò il primo Ultimate Fighting Championship negli USA, dimostrando al mondo l’efficacia del Brazilian Jiu-Jitsu, non fece che portare su un palcoscenico globale la tradizione dei vale-tudo brasiliani. Oggi Brazilian Jiu-Jitsu e Luta Livre coesistono e hanno perso l’antagonismo di un tempo, confluiti entrambi nel grande alveo delle arti marziali miste. Resta però nella storia il contributo fondamentale di questo laboratorio brasiliano: aver mescolato judo, jiu-jitsu, lotta, boxe e muay thai per dare origine a nuovi sistemi – un processo di ibridazione marziale che rappresenta l’essenza stessa dell’evoluzione sudamericana in questo campo.

Va infine sottolineato che l’influenza asiatica in Sud America non si limitò al solo Brasile né al judo/jiu-jitsu. Nel corso del Novecento arrivarono e si diffusero in tutto il continente molte altre arti marziali orientali: karate e taekwondo (praticati su larga scala da Argentina a Venezuela, con atleti sudamericani capaci di brillare in ambito internazionale), kung fu e discipline cinesi (soprattutto in Perù, dove era consistente la comunità sino-peruviana), oltre a sambo e taekwondo importati in tempi più recenti. Queste arti “esterne” furono apprese con entusiasmo dalle nuove generazioni, entrando a far parte del panorama marziale locale accanto alle forme autoctone. Tuttavia, nessuna di esse generò in Sud America uno stile davvero nuovo come invece avvenne con il judo giapponese trasformato in Jiu-Jitsu brasiliano. Il contributo sudamericano all’innovazione marziale del XX secolo resta perlopiù legato a quel contesto brasiliano di cross-training e confronti aperti, da cui scaturirono i moderni stili ibridi e, per estensione, le odierne MMA. Le scuole tradizionali di karate, judo, taekwondo ecc. prosperano tuttora in paesi come Cile, Perù, Colombia, producendo atleti di alto livello, ma è nel sincretismo di discipline come Capoeira, BJJ, Luta Livre e altre che possiamo rintracciare l’autentico genius loci marziale sudamericano.

Sincretismo e resilienza: un filo conduttore

Attraversando questa ricca storia – dagli scontri tribali precolombiani alle rodas di capoeira, dai duelli gaucheschi ai ring del vale-tudo – emerge un tema comune che funge da filo conduttore per le arti marziali sudamericane: la fusione di culture come mezzo di sopravvivenza e affermazione. Ogni disciplina analizzata è nata in risposta a una sfida storica precisa, in cui un popolo ha dovuto adattarsi e resistere, e lo ha fatto integrando elementi diversi in qualcosa di nuovo. Gli Inca e i Mapuche temprarono i propri giovani con addestramenti durissimi per far fronte a guerre e invasioni; quando arrivarono gli europei, i nativi appresero dai conquistadores l’uso di armi e tattiche inedite, riconfigurando le proprie tecniche (si pensi alle cavalcature e ai coltelli adottati dagli indios “auxiliares” nelle guerre coloniali). Gli schiavi africani, strappati alla loro terra, unirono danze e lotte di varie etnie per dare vita a strumenti di libertà occultati sotto forma di arte (la capoeira ne è il paradigma, ma anche la machete colombiana e il garrote venezuelano riflettono questo impulso di creazione nell’oppressione). Infine, nel XX secolo, i brasiliani misero a confronto tradizione locale e saperi importati dall’Oriente in una sorta di “arena globale in miniatura”, in cui valeva qualsiasi tecnica pur di prevalere – incarnando letteralmente il motto “Tudo Bem, Vale Tudo”, ossia tutto fa brodo in combattimento. Da questa mentalità aperta e combattiva sono scaturite innovazioni che oggi influenzano praticanti in ogni angolo del mondo.

Un momento cruciale che sintetizza questo percorso di sincretismo marziale può essere individuato nell’epoca d’oro del vale-tudo brasiliano a metà Novecento. In quegli anni, sulle coste del Sud America, un discendente di scozzesi (Carlos Gracie) applicava gli insegnamenti di un giapponese itinerante (Maeda) per sconfiggere pugili e lottatori occidentali; nello stesso ring, discendenti di schiavi africani cresciuti nelle favelas usavano calci volanti e testate apprese nelle rodas di capoeira; mentre altri ragazzi di strada provavano a imporre la propria forza bruta, salvo venire sottomessi da leve articolari sconosciute. Questo crogiolo ha generato non conflitto sterile, ma integrazione: col tempo, i praticanti più lungimiranti hanno iniziato a studiare tutti gli aspetti del combattimento – in piedi, a terra, con armi e senza – attingendo a qualunque tradizione disponibile. È lo stesso principio che ha portato, decenni dopo, alle moderne arti marziali miste e che rende oggi atleti sudamericani protagonisti nell’elite del combattimento sportivo internazionale.

In conclusione, la storia delle arti marziali in Sud America è la storia di popoli che attraverso la lotta hanno espresso identità, fede e aspirazione alla libertà. Dalle pitture ottocentesche che raffigurano schiavi giocare di capoeira sotto lo sguardo dei padroni, fino ai filmati odierni di campioni brasiliani acclamati in gabbie luminose, si dispiega un unico racconto di resilienza. Questo racconto ha un punto di snodo fondamentale nell’idea che l’arte marziale non sia statica tradizione ma continua evoluzione, alimentata dall’incontro e dallo scontro di culture. Ogni singola disciplina sudamericana – sia essa la capoeira, il jiu-jitsu brasileiro, la luta livre, il garrote, l’esgrima criolla o altre – rappresenta un capitolo di questa narrazione più ampia. Approfondire ciascuna di esse nei dettagli significherà esplorare sotto nuove luci quel medesimo intreccio di influssi indigeni, europei e africani, e scoprire come in contesti diversi essi abbiano dato vita a arti di combattimento straordinarie e uniche al mondo. Il comune denominatore resta la capacità sudamericana di reinventare la guerra in arte, il conflitto in gioco rituale, la sofferenza in forza – un patrimonio storico e culturalDae di inestimabile valore, degno di essere conosciuto, tutelato e trasmesso alle future generazioni di appassionati.

Fonti: Le informazioni presentate sono tratte e verificate da fonti storiche e accademiche in lingua originale, tra cui studi sulle culture guerriere indigene andine, documentazione sulla scherma criolla gauchesca, ricerche etnografiche sulle arti marziali afro-discendenti come la capoeira e la grima colombiana, nonché resoconti storici sullo sviluppo del jiu-jitsu brasiliano e dei combattimenti vale-tudo nel XX secolo. Queste fonti confermano il quadro di un Sud America marziale quale terreno di incontro tra popoli e tradizioni, ricco di episodi e protagonisti che verranno approfonditi nei singoli articoli dedicati alle varie discipline.

Potrebbe piacerti anche:

Arti Marziali Sudamericane

Arti Marziali Sudamericane

Storia delle Arti Marziali

Storia delle Arti Marziali

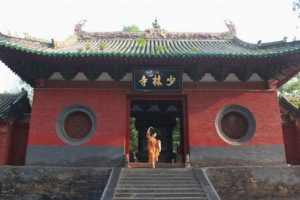

Storia delle Arti Marziali Cinesi

Storia delle Arti Marziali Cinesi

Storia delle Arti Marziali Asiatiche

Storia delle Arti Marziali Asiatiche

Storia delle Arti Marziali Giapponesi

Storia delle Arti Marziali Giapponesi

Glossario delle Arti Marziali

Glossario delle Arti Marziali

Effetti benefici delle arti marziali sul sistema digestivo

Effetti benefici delle arti marziali sul sistema digestivo

Effetti benefici delle arti marziali sul sistema respiratorio

Effetti benefici delle arti marziali sul sistema respiratorio